長万部高校の日常

しめ縄集め

令和4年1月7日(金)しめ縄集めに参加しました。長万部町では毎年年明けの7日の日に子ども達が地域の家庭を一軒一軒回って、しめ縄を集める風習があります。しかし昨今の少子高齢化の影響で子ども会が活動できない地域もあり、長万部町の伝統的な風習を絶やさないためにも、「まちおこしプロジェクト」代表の高野暢子さんの呼びかけで、地域の方々の協力をいただきながら、本校の生徒4名が旭浜の地域のお手伝いを行いました。それぞれのお家の玄関先で地域のみなさんは本当に素敵でな笑顔で子ども達を迎えてくれました。どんと焼きに連れていってもらった後は温かい食べ物と飲み物で談笑しながら過ごしました。この度お世話になった皆さん、本当にありがとうございました。

[Traditional Event -Collection of Shimenawa-]

On 7th of January (Fri), four students participated in an event. In the event, the participants visit a house to another to collect what is called shimenawa. Shimenawa are lengths of laid rice straw or hemp rope used forritual purification in the Shinto religion (shimemeaning “laid” and nawa meaningrope).

In Oshamambe Town, children have been doing this on every January 7. However, with severely fewer children across the town, the event has not been able to be held in some particular areas these days. Yoko Takano, the representative of a project which was established for the purpose to make the town backlively, called out to local people around for their help in order avoid letting such traditional customs die out. Hearing that, the four students stepped up and helped in Asahihama Area. Visiting each house, they were warmly welcomed. Afterwards, Ms. Takano gave the students (as well as all the other participants there) a warm drink and food, and we all had fun talking together.

We all appreciate this precious opportunity taking place. Thank you very much. (Partly written by Kaede Hasegawa, 2021 1st year)

見学旅行(4日目)

12月10日(金)見学旅行最終日は、午前中に金閣寺と清水寺を見学しました。昨日に続き天候に恵まれ、気温は16度で北海道人としてはとても過ごしやすい中での研修となりました。清水寺で弁当、湯豆腐の昼食を食べ、八つ橋などの買い物をしました。午後からは帰路につき、伊丹空港から千歳空港、町のバスで長万部に着き、家路につきました。高校生活最大の行事である3泊4日の見学旅行を無事終えることができました。お世話になった方々ありがとうございました。

[School Trip Day 4]

OnDecember 10th, in Kyoto, the students and teachers visited Kinkaku-ji (Temple of the GoldenPavilion) and Kiyomizu-dera Temple in the morning. Luckily, as the previousdays, up in the sky was no cloud. The temperature was about 16 degrees Celsius,which felt quite comfortable for people like the students, all of whom had grownup in Hokkaido, where the average temperature is relatively low in the country. About Kiyomizu-dera Temple, they had boiled tofu, a food which the place is well-known for, for lunch and also enjoyedshopping; they, for example, bought yatsuhashi,a traditional sweet of Kyoto which is very popular for a souvenir. Later, in theafternoon, they got on their journey back to Oshamambe, their hometown.

Finally and thankfully, the four-day schooltrip finished. It would be their biggest school event in their high schoollife, and we are all happy it ended with no trouble all along the way.

(Written by Shura Kamada, 2021 2nd year)

見学旅行(3日目)

12月9日(木) 見学旅行3日目の午前中は、奈良県を訪れ東大寺と奈良公園の見学をしました。東大寺では国宝の奈良の大仏の大きさに圧倒され、奈良公園ではたくさんの鹿と戯れました。午後からは京都でグループ毎のコース別研修を行いました。事前に自分達で立てた約8時間の計画を遂行するため、交通機関を使い、京都の史跡を見学したり、飲食店を利用して、無事全員時間内にホテルに戻ってきました。天気がとても良く、各グループが貴重な経験を通してとても有意義な研修となったようです。

[School Trip Day 3]

On December 9th, the students and the teachers visited Eastern Great Temple and Nara Park in the morning. In the temple, the students were fascinated by the size of the Great Buddha, which sits in the main hall. In Nara Park, well-known for many wild deer casually waking around, some of the students got to feed them (no worries, people are allowed to do it there).

In the afternoon, the students were divided into groups scattering across Kyoto and did what they had planned for the next eight hours (e.g., visiting historic spots, having lunch and dinner, taking the public transportation, and many others). And later, they all came back to the hotel on time as they had been told to.

Thanks to the perfect weather, again, they all had a great time in Kyoto.(Written by Yuto Kobayashi, 2021 2nd year)

見学旅行(2日目)

12月8日(水)見学旅行2日目はユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ)で9時から18時半まで、丸一日アトラクションやショッピングを満喫しました。天気にも恵まれ生徒達は楽しく過ごしていました。ホテルに戻る時はさすがに疲れた様子も見られましたが、夕食をしっかり食べ体力を回復させていました。全員体調面に問題なく、研修2日目を終えることができました。

[School Trip Day 2]

On December 8th, the students went to Universal Studio Japan, in which they enjoyed shopping and riding the roller coasters almost the whole day. Luckily unlike the day before, it cleared up, and that allowed them to enjoy the time there even better.

By the time they returned to the hotel, they seemed already exhausted. But it was only until they started eating dinner. Well, they had a lot of it (needless to say). Fortunately with nobody on the trip becoming sick or getting involved in any accidents, the second day was over.

(Written by Yuto Kobayashi, 2021 2nd year)

見学旅行(1日目)

12月7日(火)の朝8時50分に2学年見学旅行団は学校を出発しました。函館空港に到着し、伊丹空港行きの便に乗る前の様子は少々緊張ぎみ。飛行機は途中揺れましたが、無事到着しました。伊丹空港到着後、最初の見学地の通天閣に向かいました。大阪はあいにくの雨でしたが、通天閣のライトアップが青く光り、大阪に来たなと実感しました。また、高さ87.5mの5階展望台から見る大阪の街並みは素晴らしかったです。ホテルではバイキングで唐揚げ、餃子、卵焼き、たこ焼き、パスタなど、美味しい料理をたくさんいただきました。しかし、この後の外出時間に男子数名はラーメンを食べに行ったということでした。お見事!

[School Trip Day 1]

On 7th of December, the second year and three accompanying teachers left Oshamambe High School at 8:50 in the morning. It was their school trip. Arriving at Hakodate Airport, the students seemed to be getting more and more excited as their boarding time was coming up. After a long waiting, they finally got on board the airplane, which was going to bring them to Itami Airport, Osaka. Although they experienced some turbulence, the airplane made its way to the destination and the students were smiling coming out of the plane.

Shortly after they landed, they left the airport for the first destination of their trip, Tsutenkaku. Although it was rainy in Osaka, it didn't stop the students being excited, not even a little; they were impressed with the beautiful illumination given off by Tsutenkaku, a tower and well-known landmark of Osaka, and they started feeling stronger that they were actually in Osaka at that moment. Also, the scenery seen from the haight of 87.5m, which was the top of the tower, was absolutely breath-taking.

At the hotel for the first night, the students and the teachers were served a lot of delicious food at the buffet. What is more, some students event went out to eat ramen during free time after having dinner. That was fantastic!

(Written by Yuto Kobayashi, 2021 2nd year)

第25回定期演奏会

11月21日(日)長万部町学習文化センターにて、吹奏楽部第25回定期演奏会が開催されました。「いかにお客さんに楽しんでもらうか」を部員が中心となって考え、演出も含め時間をかけて準備してきました。およそ80名の方にご来場いただき、終始アットホームな雰囲気でお送りすることができました。ご来場された皆様、温かい拍手とご声援、ありがとうございました。3年生4名が引退し、残る部員数は2名となります。今後も音楽の火を絶やさぬよう、精いっぱい活動して参りますので、応援よろしくお願いいたします。

[The 25th Regular Concert by the Brass Band Club]

On November 21st, the brass band club held the 25th regular concert at Oshamambe Town Learning and Culture Center. The concert hall was filled with audienceof as many as 80 people on this special occasion.

The members had thought throughhow to entertain the audience with the teacher, Shusuke Yoshida, who conductsthe band; not only did they perform music but also they had made a funny shortvideo edited, which made the audience into big laughter. The concert made its way to theend all along with a heartwarming atmosphere. For those who came for the band, again,thank you for coming and the largest round of applause.

Every year, finishing theregular concert means for the band that 3rd graders retire from the club. This year,four 3rd year students retired with two 2nd graders left on the band. The two 2ndgraders promised that they would do their best to keep the history of the band goingon.

(Written by Iharu Kido, 2021 2nd year)

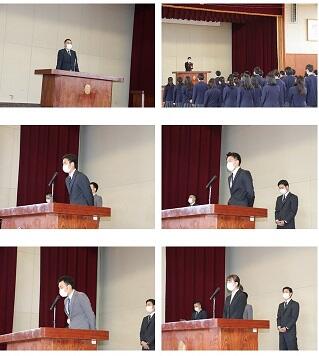

創立70周年記念式典

10月17日(日)午前11:00より、創立70周年記念式典が挙行されました。新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から開催自体が危ぶまれましたが、北海道教育委員会委員 山本伸弘様をはじめ、長万部町長 木幡正志様、黒松内副町長 佐藤雅彦様などご来賓の方々にご臨席を賜り、無事に開催することができました。この式典では運営する協賛会役員が受付業務や司会進行等を行うため、前日の夜にリハーサルを行うなど入念な準備をしてきました。また、本校の歴史を紡いできた歴代校長や元PTA会長にもご臨席いただき、表彰者として、その場で賞状を読み上げることを省略し不十分ではありましたが、ご紹介をさせていただきました。

(画像提供 北海道長万部高等学校創立70周年記念事業協賛会)

式典の後半では、前生徒会長中込葵さんが礼儀正しく堂々と挨拶をし、最後に演奏した吹奏楽部による「小さな祝典音楽」は爽やかな風が会場に満ちあふれ、とても感動的に式典のフィナーレを飾りました。さらに会場である体育館に行くまでの廊下には卒業生がデザインを考案し、生徒が作ったアート作品が展示され、式典に花を添えることができました。

開催にあたり、ご協力いただいた協賛会の皆様をはじめ、本校教職員、関係者の皆様、生徒の諸君、本当にありがとうございました。

[Celebration of 70th Anniversary of Foundation of School]

On October 17th (Sun),we celebrated the 70th anniversary of the foundation of our school. Those who were there to celebrate included a member of Hokkaido Board of Education(Nobuhiro Yamamoto), The mayor of Oshamambe (Masashi Kihata), The deputy mayor of Kuromatsunai Town (Masahiko Sato), and the list goes on. In order for the ceremony to be thoroughly ready, we rehearsed the night before. Some of the former principals of Oshamambe High School and two former presidents of PTA of the school also attended the ceremony. I, the current principal of the school, was deeply honored to introduce their names in front of all the participants.

We spent the latter part of the ceremony with a great speech given by the former leader of the school council, Aoi Nakagome (a 3rd year student), and last but not least, the brass band club performed "A Little Festive Music," which made us really feel like a gentle breeze came floating into the place. Then finally, such wonderful performance allowed the ceremony to end successfully and happily.

I should not forget to mention the splendid work created by several students of the school, which you would not have missed as you had walked on your way out in the hall.

Here, once again, I would like to thank everybody, not just who were there with us on the special occasion but also who had spent their time and effort building the very foundation of the school before its whole history began.

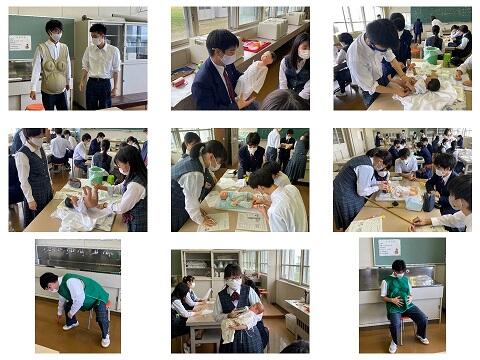

保健師講話

去る10月7日(木)三学年の総合的な探究の時間に、長万部町保健福祉課の澤口夏澄様をはじめ、3名の保健師さんをお迎えし、心とからだの健康学習を実施しました。

事前学習で妊婦さんの大変さや、赤ちゃんの世話をすることの難しさを体験してから聴くお話は、とてもためになり、現在パパでもある男性保健師の深川光彦様の沐浴デモンストレーションは、特に男子生徒がくぎ付けになり、『赤ちゃん人形でも大変そうなのに、実際に動いたり泣いたりする赤ちゃんはもっと大変だと思うので沢山練習してから子どもを作りたい』などの感想も寄せられました。

また、保健師さんが町民みんなのために様々な役割を担ってくれていることを知り、自分たちもいざという時には、相談したり頼ったりすることができるという安心感も生まれたようです。

[Lecture on Taking Care of Baby]

On October 7th, Ms. Sawada and two other health nurses from Health Welfare Department in Oshamambe Town Hall, came to our school, and gave a lesson to the third year students on mental and physical health.

Since the third year had already learned about how hard it is to take care of babies, stories told in the lesson appeared even more meaningful to them. A demonstration of giving a bath to a baby was given by Mr. Fukagawa, a health nurse who has a baby, and it attracted great attention from the students, in particular the boys. One of the students said that it seemed difficult to give a bath to a baby, so that real babies would be even harder to do so as they would move and cry – presumably, a lot. And the student also added “I want to have a baby after I have practiced a lot for it.”

(Written Yuto Kobayashi, 2021 2nd year)

こころとからだの健康学習(事前学習)

去る10月4日(月)三学年の総合的な探究の時間に、こころとからだの健康学習の事前学習を行いました。

妊婦体験シミュレーターを使って、臨月の身体の重さや動き辛さを体感したり、首の座っていない赤ちゃん人形にミルクをあげたりおむつを取り替えたりする難しさを体験しました。

また、現在子育て真っ最中の先生方や奥様に生徒たちからアンケートを行い、日常生活での大変さや、子どもの可愛さ、大切さをリアルに感じる事のできる回答をもらい、学習後のアンケートには『自分もこんなに大変な思いをして育てられたのかということが分かり感謝の気持ちが湧いてきた。』『自分は生む立場ではないがパートナーとしてしっかり支えてあげたい』など沢山の感想が寄せられ、大変意義深い学びの時間となりました。

[Learning What It Is like to Raise a Baby]

On October 4th, a preliminary to Mental and Physical Health Study took place for the third year students.

They learned hardships of pregnancy; using some pregnancy simulators, they experienced how heavy one can feel being pregnant, how difficult one will feel moving around with a baby inside them, and also how tough it is to give milk to a baby with their neck not stable.

Also, the students had a chance to learn what it is really like to have a child (especially very young); they had asked some mothers around (e.g., a wife of one of the teachers) questions about having a baby. The firsthand answers (with real experiences the mothers had been through) told the students about adorableness as well as hardships of having a baby/babies. Reading them, one student said “my parents has been raising me with much more efforts than I ever possibly imagined. Now, I am so grateful to my parents.” Another said “I never get to give birth to a baby myself (as I am a man), but I will stand by my future spouse.”

These comments (with all the others aside for the sake of space) make obvious that it was a meaningful time for the students.

(Written by Yuto Kobayashi, 2021 2nd year)

道南支部英語弁論大会

9月18日(土)、第59回函館地区高等学校英語弁論大会が函館商業高校にて行われました。道南の高等学校に属する高校生計12人が集まり、各生徒が自作のスピーチを英語で発表しました。本校からは黒谷心優(3年)が出場し、個人3位という素晴らしい成績を収めました。目指していた「全道大会出場(1・2位の生徒のみ招待)」の夢は叶いませんでしたが、本人にとって大きく成長するきっかけとなる非常に有意義な時間だったと思います。是非これからも後輩たちが続いてほしいものです。

[THE 59TH ALL HAKODATE SENIOR HIGH SCHOOL ENGLISH SPEECH CONTEST]

On September 18th (Tuesday), 59th Hakodate Area High School English Speech Contest took place at Hakodate Industrial High School. A total of 12 students who belong to high schools in the southern part of Hokkaido got together and they delivered their speeches in English.

Miyu Kurotani, a third year of our school, was there and she won the third place. She could not get to go onto All Hokkaido Convention (where all the winners from every area in the prefecture assemble and compete) as only the top two students (first and second place) get to the next stage. Miyu Kurotani had made all her efforts to win the first place staying late practicing her speech at school every day. Although the result was not the one she had aimed for, this must be such a significant experience for her.

(Written by Yuto Kobayashi, 2021 2nd year)

長高祭

7月10日(土)11日(日)の2日間、第69回長高祭が行われました。新型コロナウイルス感染症蔓延防止のため、無観客とし、規模を縮小して行いました。

1日目は「パフォ―マンス」と「O-1(オーワン)グランプリ」が行われました。

「パフォーマンス」では軽音楽部、吹奏楽部と和太鼓経験者による演奏披露と有志ステージの発表がありました。どの演奏、有志ステージも長高祭のスタートにふさわしい盛り上げを見せてくれていました。

「O-1グランプリ」とはゲーム・コスプレ・カラオケ部門に分かれて長万部高校のNo,1を決める大会です。出場生徒が全力で挑む姿を見て観客の応援にも熱が入っていました。ゲーム部門では2A鎌田朱羅くんが優勝、コスプレ部門とカラオケ部門は3A黒谷心優さんがW受賞でグランプリを獲得しました。

2日目は「展覧会」と「ステージ発表」が行われました。

「展覧会」は模擬店の代わりとして、各クラスの装飾を見て回りました。どのクラスも教室を飾り付けるだけでなく、1年生は縁日、2年生は射的、3年生はお化け屋敷を用意していました。生徒も「もう終わり?!」「あっという間だった。」と時間を忘れて楽しんでいた様子でした。長万部高校生徒の自分が楽しむだけでなく、他人を楽しませる「おもてなし」の気持ちが素晴らしかったです。

「ステージ発表」では各クラスが準備期間に作成した映像作品の上映と「長万部コレクション」という名の私服披露会、最後にO-1グランプリのカラオケ部門グランプリ受賞者によるアンコール歌唱が行われました。

限られた環境下で生徒会役員の生徒が主体となり、全校生徒で作り上げた長高祭が生徒の皆さんの貴重な思い出になれば幸いです。

秋の避難訓練

9月9日(木)秋の避難訓練を行いました。今回は地震の後に津波が来て屋上に避難するという想定です。生徒は指示をしっかりと聞き、スムーズに避難をすることができました。生徒からは「避難する流れが確認できて良かった」という意見や「東日本大震災を思い出して、気が引き締まる思いだった」という感想がありました。

[ 2nd Evacuation Drill up onto Rooftop ]

On Thursday, September 9th, we held another evacuation drill, second time for the year. This time, we postulated a tsunami caused by an earthquake. The students were able to listen carefully to the instructions and evacuate quickly and calmly.

Here are comments from a couple of students: “I think it is good that I can check how to evacuate.” and “I thought I'd be careful because I remember Great East Japan Earthquake.”

It is obviously important to prepare for such unexpected disasters to protect our lives, so let’s keep in mind what we learned from this drill all the time.

( Written by Iharu Kido, 2021 2nd year )

性教育講演会

7月2日(金)に性教育講演会を行いました。八雲総合病院 助産師の貴田さんと看護師の川村さんが来校し、男女の付き合い方・接し方やデートDV、性感染症、妊娠・出産、LGBTなど、性に関する内容の講話をしていただきました。

生徒からは「将来、必要になる知識だから学ぶことができて良かった」、「自分の考えを一方的に押しつけることもデートDVになるということを知ることができた」、「相手のことも自分のことも大事に考えていけるようになりたい」などといった感想がありました。また、出産の映像を見て、「出産するまでにはたくさんの苦労があり、生まれてからも子育てが大変だと感じたので、親に感謝したいと思った」という感想も見られ、改めて親への感謝の気持ちが溢れている生徒もいました。

情報が簡単に手に入る便利な時代ですが、たくさんの情報があふれているからこそ、正確な情報を得ることが難しくなっています。今回の性教育講演会で学んだことを忘れずに正しい情報を選択できる人になってほしいと思います。

町内清掃

6月29日(火)

2,3年生が町内清掃を行いました。6班に分かれ、それぞれが担当する地区のゴミ拾いを行い、町内の美化に貢献しました。

生徒からは「町内のゴミのポイ捨ての問題という捉え方ではなく、SDGsの観点から地球環境や他の動植物への影響を考えた。改善するために何ができるかを考えたい」という意見や「2,3年生が協力して作業をしたので、親交が深まった」という感想がありました。

町内清掃を通し、町の美化と生徒の成長を感じる時間となりました。

[Students Picking Up Garbage]

On January 29th (Tuesday), the second and third years went out and cleaned the town.

The students were first divided into six groups and then contributed to making the town more beautiful by picking up litter off the street, of which each group was in charge.

Feedback from one of the students says that the student thought about negative effect that litter has on the global environment, animals, and plants particularly in terms of SDGs, not simply about the town being cluttered up with garbage. The student would also consider what people can do to protect the environment together. Another student said that through collaborating and working together with other people(students), they could deepen the relationship with one another, even across the second and third students.

This event was a great opportunity for the students to beautify the town and learn something new.

(Written by Yuto Kobayashi, 2021 2nd year)

宿泊研修を終えて(1学年)

6月28日(月)、29日(火)の2日間、1年生はネイパル森へ宿泊研修に行ってきました。生徒たちにとっては、このメンバーで行う初めての宿泊行事となります。

1日目に行った主な活動はサイクリング、ボートオリエンテーリング、野外炊事でした。サイクリングではネイパル森を班ごとに出発し、アップダウンの激しい道のりを走り大沼へ向かいました。ボートオリエンテーリングでは2〜3人1組のグループに分かれ、コンパスを活用しながら与えられたチェックポイントを巡りました。最初はボートの漕ぎ方がぎこちなかった生徒も、ゴールする頃にはすっかり慣れていて、その姿はとても格好良かったです。そしてネイパル森に戻った後、カレーライスを作りました。お互い声を掛け合いながら料理する姿はとても頼もしく、完成したものはどれも非常に美味しそうでした。

2日目はコミュニケーショントレーニング、ペタンク、5色綱引きを行いました。コミュニケーショントレーニングでは多くのゲームを通じ、他生徒と交流しました。ある生徒による後日談では「普段あまり話さない生徒と話せる機会になったので楽しかった」とのこと。生徒にとって意義のある時間になって良かったです。

最後は、ホームルーム委員長の長谷川 楓(はせがわ かえで)による挨拶で、退所式を終えました。

2日間、活動がぎっしり詰まっていたことから、帰る頃にはみんなすっかり疲れた様子でした。この宿泊研修は生徒1人1人にとっても、1Aという集団としても大きく成長できた、とても充実した時間となりました。

草刈りボランティアに参加しました。

澄み切った青い空、本格的な夏の到来を予感させるほどよい暑さの中、長万部町知来にある「あやめのお庭」の草刈りボランティアに参加しました。ここは「NPO法人長万部町緑と樹を愛する会」初代会長 丹野さんの広大なお庭であり、長万部町の町花「あやめ」がたくさん咲くように長い年月をかけて手入れをしてきた庭でもあります。本校からは3年生4名、1年生1名が参加し、あやめの草を切らないように汗だくになって、周囲の草刈りをしました。さらに草刈りだけでなく丹野さんが森を案内してくれたり、今まで作られた工芸品の数々を拝見し、何ものにも変えられない貴重な体験をすることができました。ご協力・ご助力いただいた地域の方々、本当にありがとうございました。あやめが咲く7月が楽しみです。

歯の健康学習

4月28日(水)

1年生を対象とした歯の健康学習を行いました。長万部町役場の保健師さんに講師に来ていただき、歯周病に関することや歯磨きの仕方について講話をしていただきました。

また、歯の染め出しを行い、歯垢が残りやすい場所を確認した後、歯磨きの仕方について学習をしました。生徒からは「思っていたより磨けていないところがあった」や「歯の間の磨き残しが多かった」などという感想があり、歯磨きの仕方を見直すきっかけになったのではないかと思います。

歯は、食べたり、話をしたり、表情を豊かにするためにとても大切であり、一生涯に必要なものです。今回学習したことを忘れず、今まで以上に歯を大切にしてもらいたいなと思います。

交通安全講話

4月16日(金)、交通安全講話が実施されました。日本損害保険協会北海道支部の古川 浩(ふるかわ ひろし)氏をお招きし、自転車乗車のマナーや交通法規についての理解を深めることを目的としたお話をしていただきました。

講話は主に三つの内容から構成されていました。一つ目は、自転車事故が起こりやすい状況の紹介。安全不確認や一時不停止といった不注意に潜む危険を学びました。二つ目は、安全な自転車の利用のために大切な心掛けについて。例えば、車道は左側を走行することや、イヤホンや携帯電話を使用しないといった点について触れられました。そして最後に三つ目は、事故に伴う責任や保険について。仮に自分が加害者になってしまった場合、どのような責任が問われるのかといったことについて学びました。

本校には、自転車を利用して登下校する生徒が在籍しています。今回の講話の内容を決して他人事として受け止めるのではなく、自分にとって非常に身近な話だと受け止めてほしいです。

着任式・始業式

4月8日(木)、令和3年度始業式および新しく赴任された先生方の着任式がありました。

始業式では山田校長より「今年度は感染対策を十分にした上で、できる行事はなるべくしていきたい。」というお話がありました。引き続いて行われた着任式では、新たに赴任された先生方が紹介され、各先生からの挨拶がありました。

昨年度は新型コロナ対策として、試行的にジャージ登校も可としていましたが、今年度からは制服登校に戻し、また新たな気持ちでの門出です。

新しく赴任された先生方

小野寺直彦(おのでら なおひこ)先生 教科:数学

沼田優太郎(ぬまたゆうたろう)先生 教科:国語

東藤 大悟(とうどう だいご)先生 教科:保健体育

喜多本 柊(きたもと ひいらぎ)先生 養護教諭

令和3年度第73回入学式

4月8日(木)第73回北海道長万部高等学校入学式を挙行いたしました。感染症拡大防止のため、新入生、保護者およびPTA会長のみの参加といたしました。

新入生19名が学校長から入学許可を伝えられ、新しく始まる高校生活の第一歩を踏み出しました。新入生代表は「これからの高校生活三年間で、私達は強い心を持って、勉強をはじめ、様々な活動に取り組んでいきたいと考えています。時に悩むことや間違うことがあるかもしれませんが、立派な社会人になるために精一杯努力したい」と、力強く宣誓してくれました。

充実した高校生活となるよう、授業だけでなく行事や部活動などにも主体的に参加し、大きく成長してくれることを期待しています。

修了式・離任式

3月24日、本年度を締めくくる修了式が行われました。新型コロナウィルスの感染拡大による春の休業後は、行事の中止や改変、実施時期の移動などがあいつぎ、生徒・教職員ともにハードな日々でしたが、無事この日を迎えることができました。この日は、あわせて吹奏楽部への伝達表彰も行われました。

引き続き行われた離任式では、産休を含め長万部高校を離れる4名の先生方に対し、生徒代表の感謝の言葉や花束の贈呈が行われ、4名の先生方からもご挨拶をいただきました。一部卒業生も駆けつけ、最後は拍手で離任される先生方を送りました。

見学旅行最終日

ここまで発熱等もなく無事に最終日を迎えました。ホテルの朝食もソーシャルディスタンスはもちろんのこと、一人一人がアクリル板で仕切られている徹底ぶりです。さて最初に訪れたのは日本三景の一つ「松島」をフェリーで観光。約260余りの島には全て名前がつけられ、まさに絶景。10年前の震災で形が変わってしまった島もありました。当時は自然の防波堤として活躍してくれたそうです。

その後、「仙台うみの杜水族館」を見学しました。震災の影響で移転してまだ5年くらいしか経っていないので、とても綺麗な施設で、珍しい魚もたくさん。イルカのショーや鰯のショーを見て楽しみました。さて仙台を後にする時間になりました。お世話になったバスガイドさんや運転手さん、看護師の方とお別れをして、新幹線で北斗駅へ向かいます。今回の旅行で普段見ることのない名所旧跡を訪ねられたことはもちろん、東日本大震災の傷跡を直に感じることができたことは、我々にとって価値のあることだったと思います。お世話になった皆さん、本当にありがとうございました。

見学旅行3日目

今日は会津若松市のシンボル、かの伊達政宗も城主だったことのある鶴ヶ城を見学しました。天守閣までの道のりは博物館になっており、歴代城主や600年の歴史を知ることができる興味深い内容でした。その後仙台までの移動中、バスの中ではビンゴゲームが行われ、バスガイドさんから景品をもらえる人もいて大盛り上がり。午後は仙台市内を満喫し、今日も1日無事に過ごすことができました。

見学旅行2日目

今日は朝8時にホテルを出発し、徳川家康を祀る「日光東照宮」へ。当時約450万人を擁して作られた絢爛豪華な陽明門などを見学し、有名な「見ざる言わざる聞かざる」や「ねむり猫」の彫刻を直に見ることができました。

昼食は宇都宮市で、名物のぎょうざを堪能し、日光猿軍団のショーを見て、大いに楽しみました。その後、福島県まで北上し、移動のバスの中で戊辰戦争の凄まじさを事前に学習した上で飯盛山に上り、悲劇の最後を遂げた白虎隊が自刃した場所まで行きました。高校生と同じ世代の少年たちが何を思い、どうしてこのような選択をしなければいけなかったのか、改めて考えさせられる1日でした。

見学旅行初日

見学旅行初日、今日は北斗駅から新幹線を乗り継ぎ、仙台、福島を経て一気に栃木県宇都宮市まで。さらにバスで鬼怒川温泉のホテルに到着。移動疲れもある中、ちょっと早めの豪華な夕食に舌鼓。みんな元気に過ごしています。

第70回 卒業証書授与式

3月1日(月)第70回卒業証書授与式を挙行いたしました。今年度は新型コロナウイルス感染予防の観点から、卒業生および保護者のみの参加といたしました。また、昨年度同様、時間を短縮しての式となりましたが、現生徒会長による送辞では、新型コロナウイルスに負けない卒業生の頑張りを称え、卒業生代表の答辞は、保護者の皆様をはじめ3年間お世話になった方々への感謝の言葉が溢れた素晴らしいものでした。ここに第70期卒業生26名はそれぞれの思い出や期待を胸に大きく旅立ちました。

改めまして、保護者の皆様、3年間関わっていただいた皆様に深くお礼を申し上げます。本当にありがとうございました。

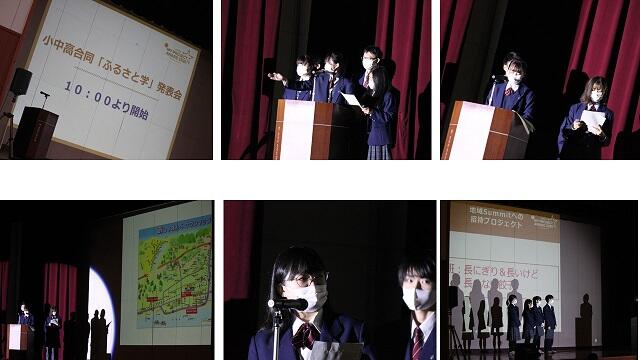

全国高校生MY PROJECT AWARD 2020 北海道Summit

1月30日(土)『全国高校生 MY PROJECT AWARD2020北海道Summit』がオンライン(ZOOM)で開催されました。この全道大会は、道内各地の高校生が集まり自分たちが取り組んできた探求活動の成果を発表する場で、今回は12の高校から25グループが集結しました。参加グループはオンライン上で5つのグループに分けられ、割り当てられたグループの中で発表をしました。

本校からは、地産地消をテーマに活動してきたD班が参加しました。昨年11月に行われた校内発表会で優勝したことから、当グループが参加することとなりました。校内発表では、長万部町内でとれた鮭と山菜が町内でよく消費されていないことに着目したこと、地域の方々と連携し、3度の試作を経てレシピ開発(おにぎりとぎょうざ)を実現させたことを発表しました。

校内発表後、「自分たちの活動・レシピをより多くの町民に知ってもらいたい」という思いがより一層強くなりました。話し合いの結果、全道大会までの約1ヶ月間、広報活動に力を入れることにしました。毎日ミーティングを行い、自分たちの活動とレシピを紹介するチラシを完成させました。その後すぐに役場に行き、町の広報誌2月号に織り込ませていただけることになりました。チラシはこちら

いよいよ全道大会当日を迎えました。生徒にとっては経験の少ない、オンラインでの発表でした。聞き手が目の前にいないということで、生徒は困惑するのではと心配しましたが、見事に堂々と発表してみせました。真剣に取り組み、準備してきたことが自信に繋がったのだと思います。また、同じグループの他校の発表を聴くこともできました。「こんな凄い発表をする高校生がいるのか」と驚いた表情を時折見せつつ、自分に足りないものは何だろうと考え、真剣な表情でメモを取るシーンもありました。普段学校で過ごしていて、他校の生徒からこのような刺激を受ける機会はなかなかありません。非常に貴重な経験になることは間違いないでしょう。この経験が、これからの日々の学習や就職活動といった今後の人生に活きれば良いと思います。

このように、日々生徒が存分に学習に取り組むことができているのは、紛れもなく地域や保護者の方々といった多くの人の協力があってこそです。今回のD班の活動も例外ではありません。地域食堂や社会福祉協議会、町役場をはじめとした多くの方々からのお力添えなくては、今日の完成度はありません。本当にありがとうございました。

☃かきボランティア☃

2月9日(火)本校2年生4名、1年生3名は高齢者の住宅で雪かきのボランティア活動を行いました。この活動は、2年生の総合的な探究の時間で取り組んでいた「まちづくりプロジェクト」の一環で、実際に高齢者とふれあいたいと企画したものです。

当日雪が降りしきる中、生徒達は一生懸命雪かきに励んでいました。高齢者の方から直接お礼を言っていただき、生徒達にとって貴重な体験になりました。

この活動に協力していただいた町民の方々に感謝申し上げます。

就労者教育実施

1月28日、29日に就労者教育が2年生を対象に行われました。この活動はキャリア探求の一環として行われ、勤労観や職業観、労働法、ライフデザイン、自己実現の方法などを学び、多様な視点で仕事や人生について考えることができました。

まちづくりカフェ中止のお知らせ

12月18日(金)に実施予定の「まちづくりカフェ」につきまして、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、残念ながら中止としましたことをお知らせいたします。

小中高合同「ふるさと学」発表会

11月19日(木)に第3回目となる小中高合同「ふるさと学」発表会が開催されました。今回は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、高校生2年生のみの発表となりました。全グループ、とても良い発表でした。”自分たちで”アクションをして、なかなかうまくいかなく壁にぶつかったり、悩んだりしてこの日を迎えたと思います。そのなかでの「学び」をしっかりと伝えてくれました。発表時間が7分間と短かったので、すべてをこの場で伝えることはできなかったと思いますが、「自分たちの言葉で」大切に紡いでいた1時間半でした。この発表会で終わりではなく、さらに自分事としてアクションを続けたり、この経験を進路につなげていきたいと思います。ご参加いただいた地域の方々、ご来賓、評価者の方々、本当にありがとうございました。引き続き、ご協力お願いいたします。

吹奏楽部 第24回定期演奏会

11月15日(日)、14時から町学習文化センター大ホールにて、本校吹奏楽部の第24回定期演奏会が行われました。コロナ禍の影響でコンクールが中止となり各種行事での演奏会も無くなった状況でしたが、3年生4名の最後の発表の場をなんとか作りたいという思いで、定期演奏会実施に踏み切りました。

3部構成のプログラムで全13曲を部員9名と顧問で演奏し、観客からの手拍子もいただき心温まる演奏会となりました。

実施に際してご協力いただいた皆様、心より感謝いたします。また、会場まで足をお運び聞いてくださいました皆様、本当にありがとうございました。

職業説明会

11月11日(水)専門学校による就職説明会が1・2年生を対象に行われました。これは1年生は早期から勤労観を学び、2年生は来年度に迫った進路活動に向けて、それぞれの職業の具体的理解と心構えを学ぶ機会です。看護、福祉、公務員、建築、調理製菓、事務、サービス、ファッションなど職業を大きく15分野に分け、それぞれの専門学校の講師が説明会を行いました。生徒が興味を持っていた職業について、より深めることができ、より関心を持つことができたよい経験でした。

生徒会レクリエーション開催

11月6日(金)、生徒会レクリエーションを開催しました。

今年は新型コロナウイルス感染症対策の影響で、学校祭をはじめ多くの学校行事が中止になってしまいました。そこで、何か代わりになるものができないかを考え、1・2年生の新しい生徒会が初めて企画し、開催することができました。

全校生徒が学年を縦割りにして班を作り、午前中は綱引きやドッヂビー、ミニバレーと運動系の内容、午後はeスポーツ、早飲み大会で盛り上がりました。

また、閉会式後には生徒会長より「いじめ撲滅宣言」が宣言されました。

企画立案・準備等、生徒会の初めての仕事として手探り状態での開催でしたが、生徒会のメンバーがリーダーシップを発揮し、みんなが楽しむことができたいい一日でした。

長万部高校OB・OG座談会 ~長万部町役場 編~

10月6日(火)、町学習文化センターの2階研修室において、本校OBで本町役場に勤務する3名の方と本校生徒との座談会が16:00から行われました。

目的は先輩の方々から『自らの公務員試験受験体験や心構え、実際の仕事のやりがいや面白さ・大変さなど』を話していただき、本校で公務員に興味のある生徒達が「本気になり、勉強するための第一歩」となることです。

先輩方からは

(1)家で決まった時間に勉強するスタイル(毎日2時間)を早めに確立した。

(2)学校にあった問題集を借りてコピーして勉強した。

(3)東京アカデミーの夏季講習に参加して刺激を得た。

(4)高2から本格的に勉強し、公務員模試を継続して受験した。

(5)模試はただ受検するだけでなく、自己採点し間違いを何度か見直し、頭に入るまで勉強した。

(6)教養試験や小論文の対策をもう少しやるべきだった。

(7)進路について大学をあきらめ、安定した公務員に切り替えた。

(8)公務員試験は様々な試験があるので、できるだけ早く情報収集した方がよい。

などのアドバイスをいただきました。

今回参加していただいた佐藤大典さん、中山優大さん、佐藤涼太さん、お忙しい中貴重なアドバイスをしていただきありがとうございました!

また、今回の企画の発案者は、町の学習文化センターに勤め、長万部町地域町おこし協力隊でもある亀田純孝さんです。この座談会で司会も務めていただきました。今後、第2、第3の企画も計画していただいているということで、よろしくお願いします。

心の健康学習講演会

9月25日(金)5・6校時、全校生徒を対象に心の健康学習講演会を行いました。札幌心の相談センター所長安住昌泰氏を講師に、高校生のためのストレス対処法についてご講演をいただきました。

風船を使ったストレス状態の体験や振り子を使った暗示の実験など、様々な体験を挟みつつストレスへの向き合い方についてお話ししていただきました。マインドフルネス呼吸法や腹式呼吸の練習をした際には、体育館がしんと静まり、数分の間でしたが全員で精神を集中しリラックスする体験をすることができました。

今年は新型コロナウイルスの流行もありいつにもましてストレス源の多い日々ではありますが、今回の講演会を通して少しでもストレスへの向き合い方を身につけ、たくましく生き抜いていってくれることを願っています。

2020年度学校案内完成!

ソーシャルスキルトレーニング実施中!

1年生の総合的な探究の時間において、毎年ソーシャルスキルトレーニング(以下、SST)を計9時間実施しています。社会に出たときに良好な人間関係を築くことができるようにするための知識や技能を身に付ける時間です。現在まで3時間行い、生徒は積極的に参加しています。今回は、「言葉の大切さを感じよう!」というテーマで「ほんわか言葉(相手の心があたたまる言葉、元気が出る言葉など)とチクチク言葉(悲しくなる言葉、腹が立つ言葉など)」について考えました。さらに、相手との関わりの中でどのような声掛けが良好な関係を築いていくのかをロールプレイングをとおして学びました。ロールプレイングの中で生徒はどのような気持ちになったのかを正直に話していて、いい表情をしていました。生徒は今回のSSTをとおして、少しでも「言葉の大切さ」を感じることができたのではないでしょうか。

|

|

|

|

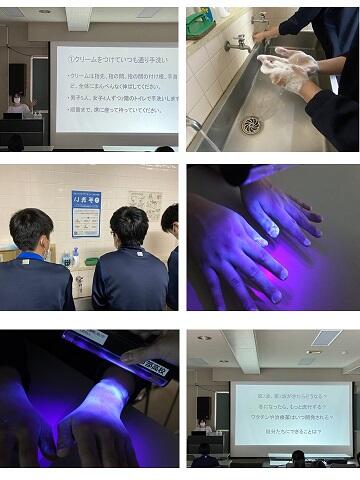

手洗い学習

長万部高校では日々工夫を凝らしながら授業デザインしております。7月8日(水)、7月9日(木)の2日間にわたり各学年で本校養護教諭による手洗い学習を実施しました。新型コロナウイルス感染拡大防止のためには、手洗いがとても重要な役割を担っています。授業の手順は以下のとおりです。①手洗いによるウイルスの減少数等を図で示しながら、正しい手洗いの必要性を確認しました。

②特殊なクリームを塗り、いつもの手洗いをし、ブラックライトで照らして洗い残しやすい部分を確認しました。(爪やしわの間、指の間、手首などが特に洗い残しが多いです。)

③正しい手洗いを確認した上で、しっかりと手洗いをし、再度ブラックライトで照らして汚れが落ちたことを確認しました。

④最後に新型コロナウイルス感染拡大防止のために「自分たちにできることは?」という問いを提示して終了しました。

このようなときだからこそ、社会に出てからも必要な力や知識を身に付けていく機会を設けながら、教育活動を進めてまいります。

分散登校実施中!

本日より、分散登校による授業が行われています。新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、A・Bの2グループに分け、隔日で登校してもらうこととなっております。健康観察、咳エチケット、換気、手洗い、消毒、ソーシャルディスタンス等の徹底を図りながら、授業を行っております。生徒にとって、長い臨時休業だったのでゆっくりと学校に慣れるため、4時間授業となっています。焦らず、じっくりと対話を大切にしながら通常の学校再開に向けて進めてまいります。

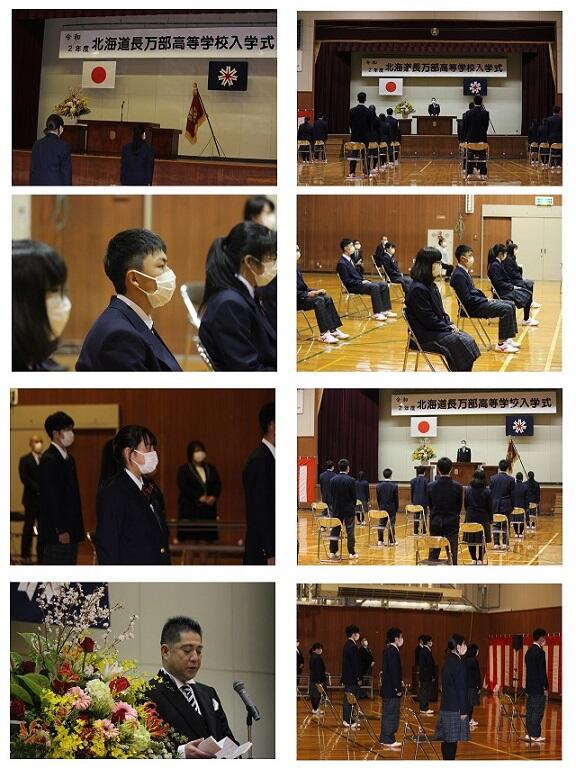

入学式

本日、第72回北海道長万部高等学校入学式を挙行いたしました。保護者の皆様や来賓の方々におかれましては、新型コロナウィルスの感染拡大防止のために日程の変更やご臨席の自粛を含む様々な事情にご対応いただき、誠にありがとうございました。

先ほど、新入生20名が学校長から入学許可を伝えられました。新入生は緊張した表情をしていましたが、その表情の中には高校生活への”決意”と”やる気”が見えました。新入生宣誓では「これからの高校生活3年間で、私たちは強い心を持って、勉強をはじめ、様々な活動に取り組んでいきたいと考えています。時に悩むことや間違うことがあるかもしれませんが、立派な社会人になるために精一杯努力したいと考えていますので、暖かいご指導をよろしくお願いいたします。」と力強く読んでいました。

長万部高校での3年間で、互いに成長し、新たな力を身につけて、卒業していく姿を今から想像し、期待をしています。

生徒のみなさん、教職員、保護者の方々、地域の方々、一丸となって長万部高校生活3年間が意義のあるものになればと思いますので、ご協力よろしくお願いいたします。

令和2年度入学式式辞はこちらをクリック

卒業式

本日、第69回卒業式を挙行致しました。

保護者の方々や来賓の方々におかれましては、

新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐために日程の変更やご臨席の自粛を含む様々な事情にご対応いただき、

誠にありがとうございました。

卒業生13名は、担任の呼名に対して大きな声で返事をし、

校長から直接卒業証書を受け取りました。

規模を縮小して行った卒業式ではありましたが、

高校3年間の思い出と成長を抱いた彼らの姿は大変立派でした。

4月以降のさらなる活躍に、大きく期待しています。

ご卒業、おめでとうございます!

|

|

|

|

|

|

あっという間に2月です。

冬休みが明けて2週間少々ですが、早くも2月に突入しました。

1月の長万部高校の様子をお伝えします。

1月21日に、全国銀行協会から講師の方を招き、3年生を対象に講義を行っていただきました。貯蓄の大切さや人生の三大費用などについてご説明いただき、卒業を目前に控えた3年生にとって大変有意義な学びの時間となりました。

1月28日には、全国大会の壮行会を行いました。

2年A組の沼田 凌君は、2月4日に新潟県で行われる全国高等学校スキー大会において、ジャイアント・スラロームの種目に出場します。壮行会では、感謝の言葉と共に、大会への意気込みを語ってくれました。

|

|

1月31日には、1年生を対象に、東京理科大学講師Ross. Cooper氏の特別講義を実施しました。"Why Study English?"というテーマの下、英語を学ぶ理由について、50分間英語で講義していただきました。

1年生にとっては、母語話者による英語の講義を受けること自体大変貴重な経験でしたが、それに加えて、英語を学ぶ意義について深く考えるきっかけとなりました。

あけましておめでとうございます。

あけましておめでとうございます。

今年も本ホームページを通して、本校の新鮮な情報を発信していきます。

どうぞよろしくお願いします。

12月9日と11日に、1年生が英語の授業において函館水産高校と遠隔授業を行いました。授業の中では、町の観光名所や町をアピールするために行う活動についてお互いに発表しました。また、各グループは、ALTや相手校の生徒からの質問に対し熱心に答えていました。

|

|

12月13日には、1年生・2年生を対象に職業説明会及び進学相談会を実施しました。職業説明会では、各業種の仕事内容だけでなく働くことの意義やキャリアプランの立て方などについてもご説明していただきました。放課後の進学相談会では、それぞれの学校の特色や入試方法等についても説明していただきました。保護者の方の参加もあり、大変有意義な時間となりました。

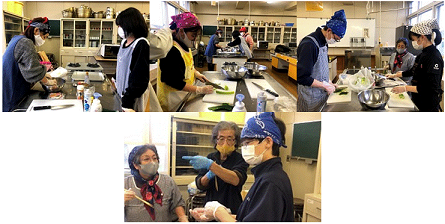

12月16日には、家庭科と英語科が連携し、合同での異文化理解授業を行いました。東京理科大学長万部キャンパスの中国人留学生を招き、中国の食文化について発表していただきました。その後、中国の肉じゃがを留学生と一緒につくりました。

生徒は、留学生の英語による自己紹介等を真剣に聞いていました。また、調理実習中には、留学生と楽しそうに会話する姿も見られました。日本の肉じゃがとは全く異なる味に驚きながらも、異文化を楽しそうに体験していました。

12月20日には、体育大会を行いました。生徒会が企画をし、当日の運営も行いました。バレーボール・。バスケットボール・ドッヂボールの3種目を通して、学年の垣根を越えた熱い闘いを繰り広げました。

|

|

|

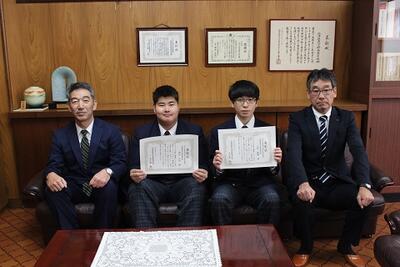

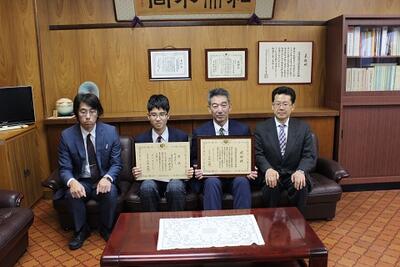

長高生徒、表彰される!

11月11日(月)に、本校2A小枝君と3A岡島君が「渡島管内頑張る児童生徒」として表彰されました。2人は、米国ニューヨークの国連国際学校が主催する「俳句コンテスト」において、SDGsについて英語で制作した俳句を提出し、優秀な成績を収めました。

また、11月13日(水)に、本校3A山口君が「税に関する高校生の作文」において「八雲税務署長賞」を受賞しました。山口君は「税の意義とは」と題して、租税制度について論じました。

同時に、本校が「租税教育推進校」として表彰されました。本校では長年、外部講師を招いて「租税教室」を行っており、この取り組みが評価されました。

|

|

2学年 見学旅行

2学年の27名は、10月29日から11月1日の4日間で見学旅行に行きました。

大阪では海遊館、奈良では奈良公園、そして京都では金閣寺と清水寺を訪れました。

また、大阪・京都のそれぞれで班別自主研修を行いました。

歴史的建造物や食事、街の雰囲気などを通して、文化の違いを体感することができました。また、飛行機の搭乗や大勢での宿泊など、初めての経験を存分に楽しむことができました。

|

|

|

|

3学年 年金セミナー受講

10月21日(月)、3学年13名は本校視聴覚教室にて年金セミナーの講義を受けました。講師に函館年金事務局の 石母田 聖一 様をお迎えして、年金制度についてご説明をいただきました。

講義の中では、公的年金の仕組みや特色、なぜ年金保険料を支払う必要があるのかなどについて、身近な具体例を挙げながら分かりやすく説明していただきました。生徒たちは、年金制度が自分自身や将来の家族のために必要である制度だと自覚した様子でした。

近い将来に年金制度を支える生徒たちにとって大変有意義な講義となりました。

|

|

地域とのつながり

9月18日(水)~20日(金)の3日間、2学年28名はインターンシップに参加しました。

14の事業所にご協力いただき、社会人としての礼節や業務体験はもちろんのこと、

働く意義ややりがいを学ばせていただきました。

10月9日(水)に体験したこと・学んだことについての発表会を行います。

この経験を生かし、今後の進路活動に取り組んで欲しく思います。

ご協力いただいた事業所の方々、ありがとうございました。

|

|

10月3日には、1学年32名が、まちづくりカンファレンスに臨みました。

これは、総合的な探究の時間で実施している「まちづくりプロジェクト」の活動の1つです。

地域で活躍している方々を学校に招き、様々なことを質問し、教えていただきました。

今回学んだことを糧に、プロジェクトの計画・実行を進めていきます。

ご協力いただいた講師の方々、ありがとうございました。

|

|

|

これらの他にも、9月には、町民オリンピックや炊き出し体験、

旗の波運動等を通して地域の方々にお世話になりました。

ありがとうございました!

SDGs de 地方創生ワークショップ

8月26日(月)に、SDGs de 地方創生公認ファシリテーターの丸山宏昌さん(札幌大谷大学講師)と高橋優介さん(describe with代表)をお招きして、1年生を対象に「SDGs de 地方創生カードゲーム」のワークショップを行いました。サポーターの大学生や留学生、町の方の参加の参加もあり、大変有意義な時間となりました。

SDGsとは、2015年に「国連持続可能な開発サミット」において採択された、国際社会全体の目標です。

北海道は、国から「SDGs未来都市」に選定されており、北海道SDGs推進本部の下、目標の達成に向けて様々な取り組みを進めています。

本校は、「総合的な探究(学習)の時間」や各教科の中で、SDGsに関する学習・活動を行っています。

今回のワークショップで生徒たちは、地方創生に関する様々な問題や解決策を学びました。

|

|

|

|

第68回長高祭

7月13日~14日に、第68回長高祭を行いました。

1年生は初めてながらも堂々と、2年生は昨年度の経験を生かしてより主体的に、

そして3年生は最後の長高祭に3年間の思いをぶつけて、精一杯取り組みました。

垂れ幕製作や長万部駅前でのデモンストレーション発表、ステージ発表や当日の模擬店等での活躍はもちろんのこと、校内での物品移動や装飾、そしてステージ発表の裏方に至るまでを生徒が主体となって行いました。長高祭を通して培った、対話力や決断力、そして行動力を、今後も多方面で発揮してくれることと期待しています。

また、当日は大変多くの保護者の方々、地域の方々にご来校いただきました。ありがとうございました!

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

本校生による「令和6年度いじめの把握のためのアンケート調査(10月実施)」において、本校は、いじめに該当する事柄がなかったことをお知らせします。

お子様の欠席等の連絡につきましては、8時~8時15分の時間帯にお願いします。